本企画では、文学部の専任教員が「どんな専門なのか」「何が勉強できるのか」といった内容を中心に、受験生の皆さんへのメッセージを含めたショートエッセイを執筆しました。どうぞお楽しみください。

子どもの発育発達研究のスタート

菱刈 晃夫(ひしかり てるお)教授(専門分野:教育学、教育思想史、道徳教育)

教育学の中でも西洋教育史、とくに道徳と教育との関連に興味をもち、学部生時代からドイツの宗教改革者ルターの思想を研究してきました。現在はメランヒトンというルターの右腕として活躍した人物の教育思想がメインで、この人について日本で本格的に研究しているのは、私一人くらいです。彼は人間には生まれつき善悪の規準のようなものが備わっているという自然法を強く主張しました。その思想史的背景について今、まさに研究している最中です。授業では「道徳教育の理論と実践」など、いろいろ担当していますが、とくにこの授業では、子どもたちの良心を覚醒するための、さまざまな教材、つまり教科書について理解を深め、それを授業にどう活かすか、学生の皆さんと共に考え、そして模擬授業をしていただいています。16世紀にメランヒトンが記したラテン語原典を毎朝5時半起きで翻訳しています。その英知は500年後の私たちの道徳教育にも生かされています。理論(書斎と書物)と実践(教室と授業)は繋がっているのです。

<2023年 1月 17日(火)掲載>

幼児が思わずやってみたくなるような環境構成を目指して

青木 聡子(あおき さとこ)講師(専門分野:幼児教育)

私が担当している「保育内容(環境)」では、幼児が環境とかかわる力を育むための保育の方法を、模擬保育を通じて実践的に学びます。

授業では、私が研究している季節の変化や気象・天体に対する幼児の認識についての知見も紹介しながら、発達を踏まえた保育を構想できるようになることを目指しています。幼稚園教員は、季節や自然現象についての知識の伝達をするのではなく、幼児自身が体験を多様に重ねるなかで変化に気付き、対象への認識を持てるように環境を整え、援助をする必要があります。どうしたら幼児が思わずやってみたくなるような状況を作れるのかを考えるのは難しいですが、保育の醍醐味でもあります。大学の隣の公園にも出かけて、虫やドングリ、落ち葉を探したり、凧を作ったりと、まずは、学生自身が季節の変化を感じ、楽しめるようになることを大切にしています。

<2023年 1月 17日(火)掲載>

理論と実践が往還する研究によって社会に貢献するために

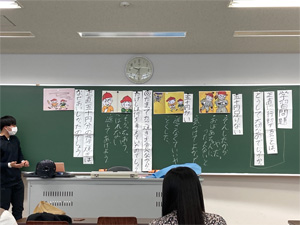

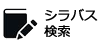

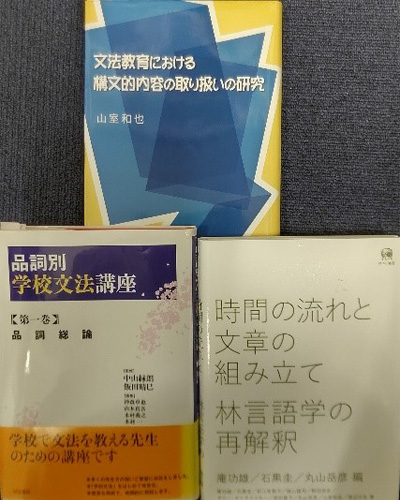

山室 和也(やまむろ かずや)教授(専門分野:国語科教育)

私は、学部の頃から国語科教育の中でも言語の教育に興味を持っていました。特に文法に関心があり、学習指導要領や教科書を調べたのです。修士課程では戦後40年余りの中学校国語教科書を調べました。教員養成系大学の図書館には昔の教科書がたくさん保存されていましたが、ほとんどが書庫で埃をかぶっていたのです。それらを掘り起こしながらの研究でした。そして研究者となりそれも含めた研究成果を本にまとめました。

国士舘に赴任してからは、現場の先生との協働研究によって本にまとめたり、学生に身につけてほしいことをテキストにまとめたりしています。

また大学の授業では、今現場で国語の授業がどのように行われているのかを扱っていけるように、一つは学校現場での授業見学や、現職の先生への指導・助言を続けています。そしてもう一つは現場で用いる検定教科書づくりにも関わるようになり、著作関係者として名を連ねています。こうすることで自らの専門である理論的研究と学校現場での実践を往還する研究を目指すことで、教師を目指す学生や、小学校で学ぶ子どもたちが国語の力をつけてくれるように貢献していきたいと考えています。

<2023年 1月 17日(火)掲載>